空き家対策コラムvol.21

本日のまとめ

・空き家対策は空き家になってからでは遅い。

・本当の空き家対策は、空き家を造らないこと。

・判断能力が有るうちに家族と将来の対策を話し合っておくこと。

・わからないことは放っておかずに専門家に相談してみること。

一番身近な専門家は、地元の宅建業者です。

みなさんご静聴有難うございました。

本日のまとめ

・空き家対策は空き家になってからでは遅い。

・本当の空き家対策は、空き家を造らないこと。

・判断能力が有るうちに家族と将来の対策を話し合っておくこと。

・わからないことは放っておかずに専門家に相談してみること。

一番身近な専門家は、地元の宅建業者です。

みなさんご静聴有難うございました。

民事信託(家族信託)の注意点

・受託者の奉仕的な負担が必要である。

・相続候補予定者など周囲の理解を得ておく。

・民事信託終了後の残余財産受益者または帰属権利者を決めておく。(相続との兼ね合いを考慮しておくこと)

・不動産だけではなく相続財産全体を視野に入れて検討する。

・信託契約書の作成には経験豊富な司法書士または弁護士を探して面談し、要望を全て伝えて作成してもらうようにする。

・税金関係に関しては税理士などのアドバイスを受けておく。

・宅建業者としては、お客様の意向を聴取し全体をプロデュースし受託者をフォローすることにおいて業務の継続に繋がるようにする。

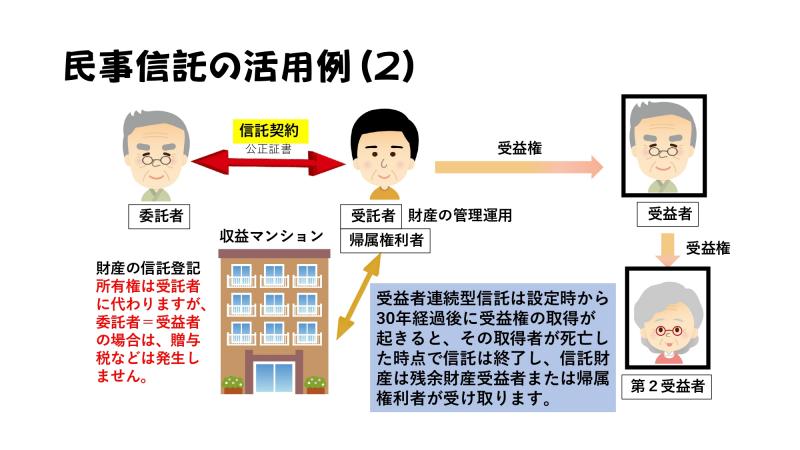

民事信託の活用例(2)

財産の信託登記所有権は受託者に代わりますが、委託者=受益者の場合は、贈与税などは発生しません。

受益者連続型信託は設定時から30年経過後に受益権の取得が起きると、その取得者が死亡した時点で信託は終了し、信託財産は残余財産受益者または帰属権利者が受け取ります。

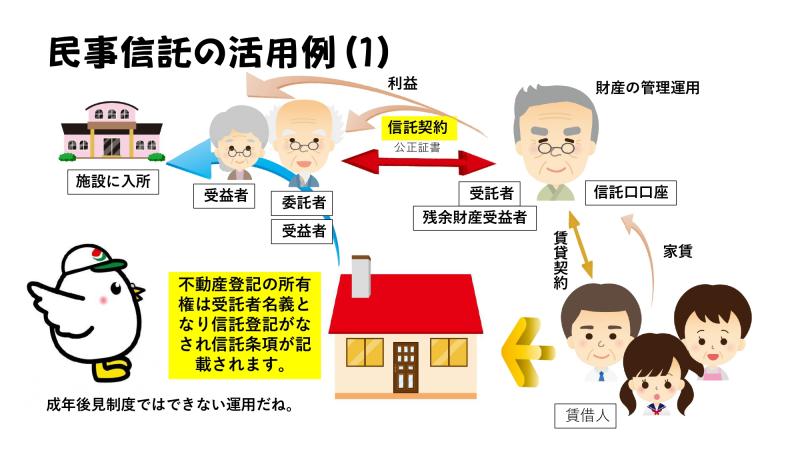

民事信託の活用例(1)

不動産登記の所有権は受託者名義となり信託登記がなされ信託条項が記載されます。

成年後見制度では出来ない運用です。

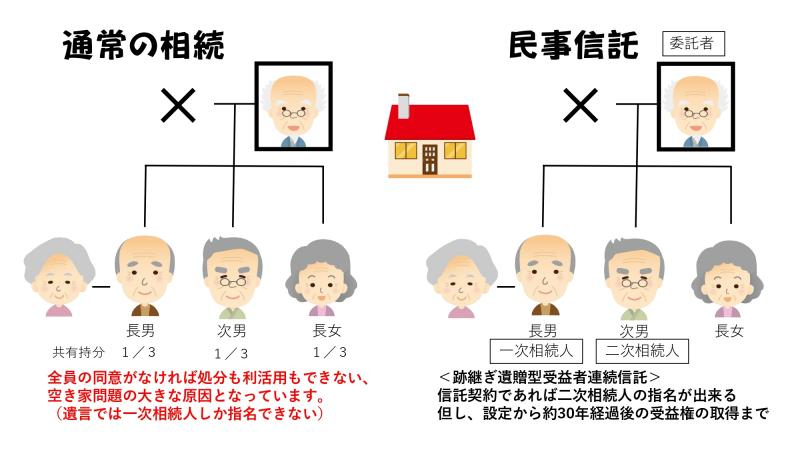

通常の相続

全員の同意がなければ処分も利活用もできない。

空き家問題の大きな原因となってます。

(遺言では一次相続人しか指名できない)

民事信託

<跡継ぎ遺贈型受益者連続信託>

信託契約であれば二次相続人の指名が出来る。

但し、設定から約30年経過後の受益権の取得まで。

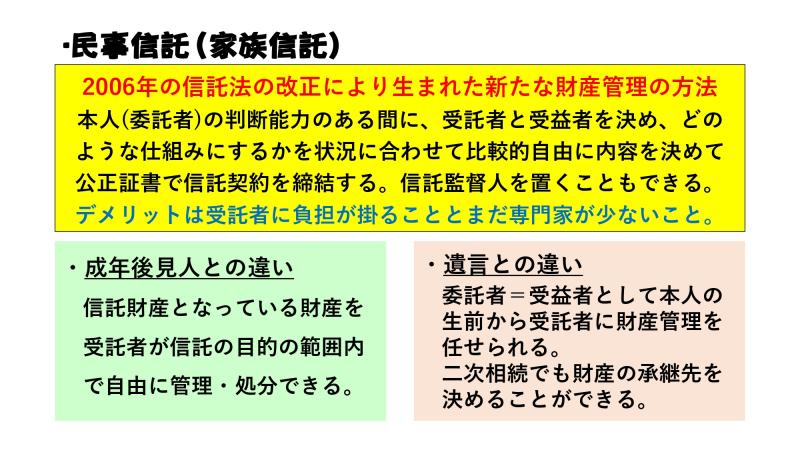

民事信託(家族信託)

2006年の信託法の改正により生まれた新たな財産管理の方法

本人(委託者)の判断能力のある間に受託者と受益者を決め、どのような仕組みにするかを状況に合わせて比較的自由に内容を決めて公正証書で信託契約を締結する。信託監督人を置くことも出来る。

デメリットは受託者に負担が掛かることと、まだ専門家が少ないこと。

・成年後見人との違い

信託財産となっている財産を受託者が信託の目的の範囲内で自由に管理・処分出来る。

・遺言との違い

委託者=受託者として本人の生前から受託者に財産管理を任せられる。二次相続でも財産の承継先を決めることが出来る。

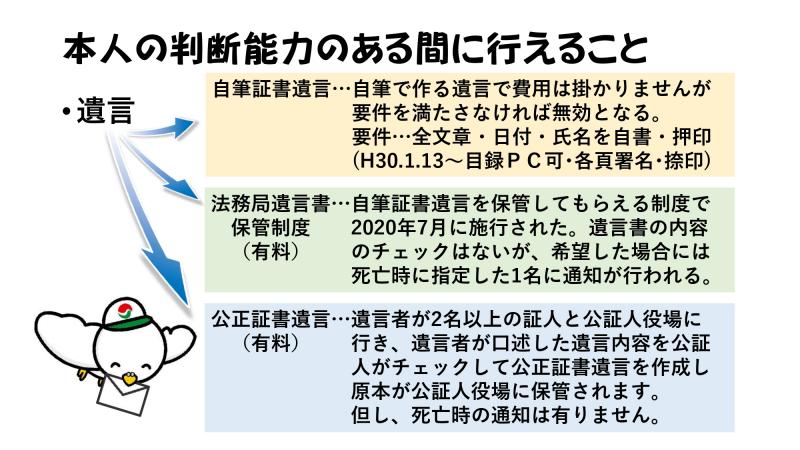

本人の判断能力のある間に行えること

遺言

↳自筆証書遺言・・・自筆で作る遺言で費用は掛かりませんが要件を満たさなければ無効となる。要件…全文章・日付・氏名を自署・押印(H30.1.13~目録PC可・各頁署名・捺印)

↳法務局遺言書保管制度(有料)・・・自筆証書遺言を保管してもらえる制度で2020年7月に施行された。遺言書の内容のチェックはないが、希望した場合には死亡時に指定した1名に通知が行われる。

↳公正証書遺言(有料)・・・遺言者が2名以上の証人と公証人役場に行き、遺言者が口述した遺言内容を公証人がチェックして公正証書遺言を作成し原本が公証人役場に保管されます。但し、死亡時の通知は有りません。

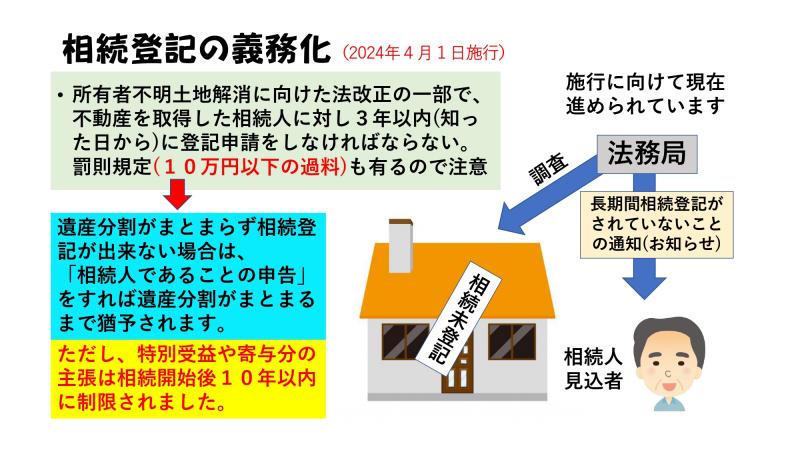

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

・所有者不明土地解消に向けた法改正の一部で、不動産を取得した相続人に対し3年以内(知った日から)に登記申請をしなければならない。罰則規定(10万円以下の過料)も有るので注意

↓

遺産分割がまとまらず相続登記が出来ない場合は、「相続人であることの申告」をすれば遺産分割がまとまるまで猶予されます。

ただし、特別受益や寄与分の主張は相続開始後10年以内に制限されました。

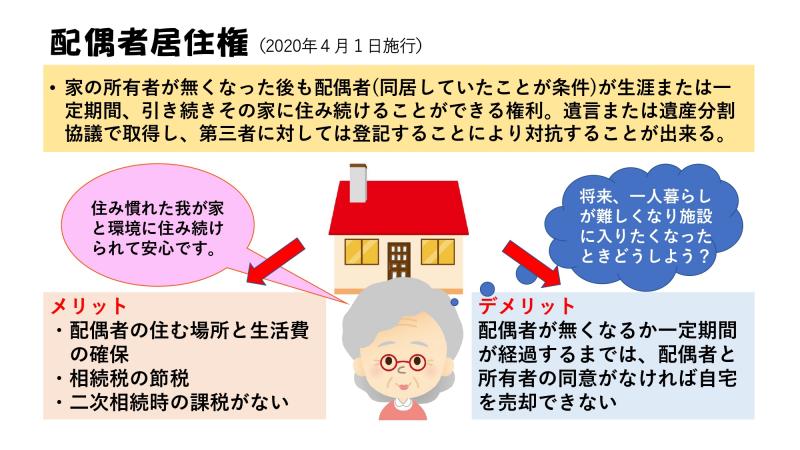

配偶者居住権(2020年4月1日施行)

・家の所有者が無くなった後も配偶者(同居していたことが条件)が生涯または一定期間、引き続きその家に住み続けることが出来る権利。遺言または遺産分割協議で取得し、第三者に対しては登記することにより対抗することが出来る。

メリット

・配偶者の住む場所と生活費の確保

・相続税の節税

・二次相続時の課税がない

デメリット

・配偶者が無くなるか一定期間が経過するまでは、配偶者と所有者の同意がなければ自宅を売却できない

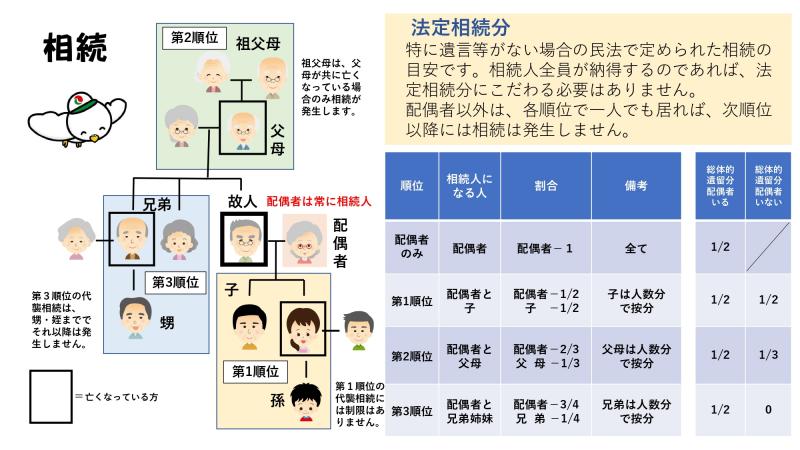

法定相続分

特に遺言等がない場合の民法で定められた相続の目安です。相続人全員が納得するのであれば、法定相続分にこだわる必要はありません。配偶者以外は、各順位で一人でも居れば、次順位以降には相続は発生しません。